当庄稼开始”点外卖”——化肥进化论

“同学们注意看,这片施了氮肥的菠菜比隔壁叶片厚了0.3毫米!”李老师举着游标卡尺,实验田里的测量数据让全班哗然。在初中化学实验室里,化肥从来不只是课本上的分子式——当碳酸氢铵遇见湿润土壤时冒出的白烟,比任何化学方程式都更直观地演绎着养分释放的奇迹。

3000年前周朝农人背着竹篓撒草木灰时,绝不会想到21世纪的农民能用无人机精准投放包膜控释肥。从《齐民要术》记载的”踏粪法”,到1840年李比希提出矿质营养学说,人类用了二十个世纪才破解植物的”饮食密码”。就像手机改变了人类通信方式,化肥彻底重构了农业生产的底层逻辑:每粒尿素分子都是穿越时空的”营养快递员”,把空气中的氮气转化成作物能吸收的铵态氮。

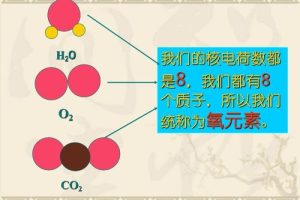

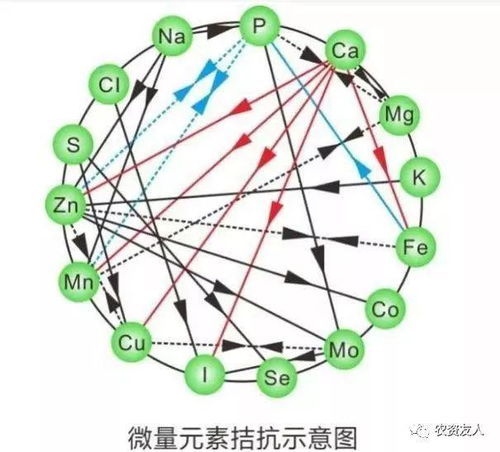

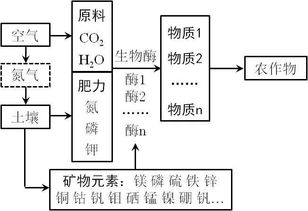

在实验室操作台上,三组对比实验正在上演奇幻变化:施氮肥的油菜苗正以肉眼可见的速度蹿高,磷肥区的萝卜根系像炸开的烟花铺满培养皿,而钾肥组的西红柿苗在模拟干旱环境中依然挺立如松。当学生用移液管调配不同配比的营养液时,就像在给植物定制”营养奶茶”——氮磷钾就是基底的三分糖,中微量元素则是提升口感的珍珠椰果。

“大家把pH试纸浸入刚施过硫酸铵的土壤水溶液试试?”随着此起彼伏的”变红了”的惊呼,酸碱反应原理从纸面跃入现实。有个调皮男生举手:”老师,这像不像庄稼在喝碳酸饮料?”哄笑中,化肥与土壤的微观战争被具象化成气泡升腾的化学反应。

营养过剩的星球——化肥使用辩证法

在观察完富营养化水槽里疯狂繁殖的藻类后,张雨桐在实验报告上画了个哭脸:”原来蓝藻爆发就是水体的’三高’症状”。这组模拟实验让抽象的环境问题变得触目惊心:过量施肥的土壤渗出液,让原本清澈的水体三天内变成了绿油漆般的稠状物。

现代农业正面临甜蜜的烦恼:1949年中国粮食亩产68.6公斤,2023年这个数字变成387公斤,但每生产1吨粮食就要消耗0.4吨化肥。在实验室电子显微镜下,过度板结的土壤样本像干裂的龟甲,与旁边施用有机肥的蓬松土壤形成残酷对比。当学生用玻璃棒敲击两种土块时,”梆梆”与”噗噗”的声响差异,奏响生态预警的变奏曲。

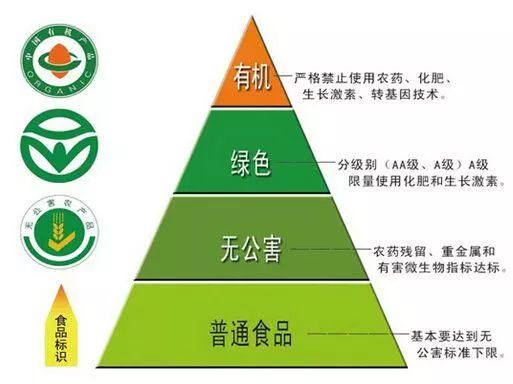

“现在我们要玩个角色扮演游戏!”李老师突然切换教学模式,”第一组当化肥厂长,第二组做环保局长,第三组扮演农民,辩论是否应该继续增产。”课堂瞬间变成微型社会实验室,有学生引用数据:”我国化肥利用率仅40%,低于欧美20个百分点!”另个”农民”急得跺脚:”不用化肥我家大棚草莓马上要烂在地里!”

在这场思维碰撞中,新型肥料开始显露锋芒。当学生拆解缓释肥的树脂包衣时,发现这层”智能防护服”能像沙漏般控制养分释放。生物炭基肥的制备实验更引发惊叹:稻壳在高温下碳化重组,变成带着蜂窝结构的黑色黄金,既能保水保肥,又能封存二氧化碳。有个女生突然灵光乍现:”这不就是给地球做面膜吗?”

下课铃响起时,黑板上留下待解的方程式:粮食安全+环境保护=?窗外的实验田里,套种着紫云英的麦苗正在春风中舒展叶片,用最古老的土地智慧回应着现代化学提出的命题。