当酸遇见电:柠檬汁里的”微型发电站”

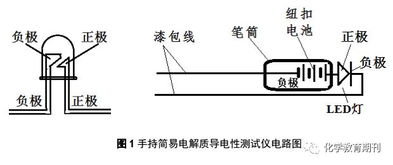

“啪!”实验室里突然爆发出欢呼声,小明的实验桌上,半个柠檬正通过铜片和锌片让LED灯持续发亮。这个看似魔法的场景,正是酸碱导电性的生动展现。当我们切开柠檬时,果酸与金属片发生的化学反应,正在上演一场微观世界的”电子狂欢”。

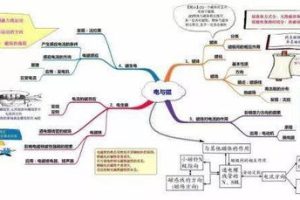

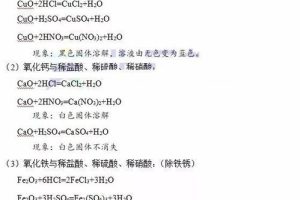

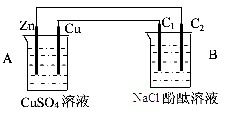

酸碱溶液的导电奥秘,要从它们的分子结构说起。以常见的盐酸为例,当它溶解在水中时,HCl分子就像被施了分身术,瞬间裂解为H?和Cl?两种带电粒子。这些直径不足1纳米的”电精灵”,在电场作用下会像接力赛跑般定向移动——正是这种微观世界的”粒子马拉松”,构成了宏观可见的导电现象。

想要直观观察这个现象?不妨试试”导电彩虹”实验。准备五个烧杯,分别装入等量的食醋、柠檬汁、小苏打溶液、食盐水和蒸馏水。用导线串联LED灯连接两个石墨电极,依次浸入不同液体。你会发现:食醋和柠檬汁让灯光呈现暖黄色,小苏打溶液则发出冷白光,而蒸馏水中的灯光始终沉默。

这个颜色差异正暗示着不同溶液的导电能力。

工业上利用这个原理的案例比比皆是。电镀车间里,镀铬液中的Cr3?离子在电流驱动下均匀附着在金属表面;医疗消毒时,电解食盐水产生的次氯酸能有效杀灭病菌。就连我们每天使用的手机电池,其电解液中的锂离子迁移过程,也是酸碱导电原理的现代演绎。

导电强弱之谜:离子们的”高速公路”

为什么浓硫酸的导电性反而不如稀硫酸?这个看似矛盾的现象,隐藏着离子导电的核心规律。就像高速公路上的车流,导电性强弱不仅取决于”车辆”(离子)数量,更与”道路”(溶液环境)状况密切相关。浓硫酸中过多的H?离子会相互牵制,反而降低了迁移效率,这被化学家称为”离子互吸效应”。

通过”导电擂台”实验可以验证这个理论。准备浓度分别为10%、30%、50%的硫酸溶液,用相同电压供电时,电流计读数会呈现先升后降的抛物线趋势。这个现象完美诠释了”过犹不及”的导电规律:适当浓度时离子数量与迁移速度达到最佳平衡,过高浓度反而导致”交通堵塞”。

现代科技已将这个原理运用到极致。新能源汽车的燃料电池中,质子交换膜就像智能交警,精准指挥H?离子的定向移动;生物传感器利用葡萄糖氧化产生的H?浓度变化,实现血糖值的精确检测。就连最近火爆的”电解质水”,其补充运动后流失离子的功能,也建立在人体细胞膜的离子通道导电机制上。

厨房里的酸碱导电现象同样精彩。用铜锅煮酸性食物时,锅壁的铜离子会与食物中的有机酸反应,不仅影响菜肴色泽,更可能改变导电特性——这正是电磁炉有时”认锅”的科学原理。而妈妈们腌制泡菜时,乳酸菌代谢产生的有机酸,正在悄然构建一个天然的”离子导电网络”。

从实验室到日常生活,酸碱导电性就像串起珍珠的金线,将看似孤立的化学现象编织成璀璨的知识网络。当我们下次看到LED灯在柠檬中亮起时,眼前浮现的不仅是跳动的光点,更是微观世界里永不停歇的离子之舞。