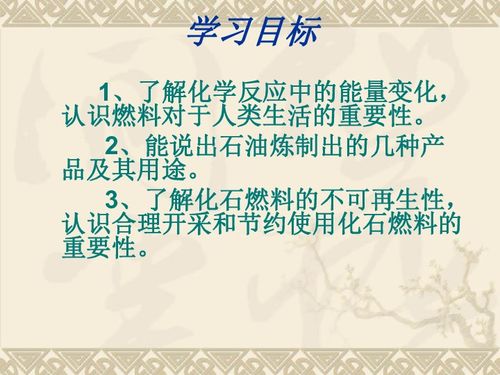

一、火焰中的化学密码:燃料如何释放能量?

“啪!”燃气灶旋钮转动的一刹那,蓝色火苗欢快地跃动起来。这簇看似普通的火焰里,藏着人类文明最伟大的化学发现——甲烷(CH?)与氧气的完美共舞。当它们以1:2的比例相遇,在高温触发下瞬间重组为二氧化碳和水,同时释放出902kJ/mol的能量。这个化学反应不仅让妈妈炒出了香喷喷的糖醋排骨,更驱动着整个现代社会的运转。

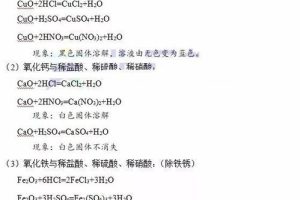

在实验室里,我们可以用简易装置重现这个奇迹:取5g碳酸氢钠粉末装入试管,滴加稀盐酸后迅速用带导管的橡胶塞密封。当产生的气体遇到燃烧的木条时,”噗”地一声在试管口绽放出淡蓝色火焰——这就是课本上说的”爆鸣实验”。通过这个实验,学生们能直观看到燃料释放能量的瞬间,理解”可燃物、氧气、温度”这三要素构成的燃烧铁三角。

化石燃料家族堪称地球的”能量银行”。石油是古代浮游生物的”储蓄账户”,经过200万年的地质作用,这些生物质在高温高压下裂解成C8-C16的烃类混合物。煤炭则是石炭纪森林的”定期存款”,当我们在酒精灯上点燃煤块时,其实是在释放3亿年前植物储存的太阳能。

有趣的是,1kg标准煤完全燃烧能产生7000大卡热量,这相当于14个成年人一天的基础代谢总和。

但燃料的燃烧效率远没有想象中简单。汽车排气管冒出的黑烟就是未完全燃烧的碳颗粒,而煤气中毒事件则警示我们一氧化碳这个”沉默杀手”的存在。通过对比蜡烛在敞口烧杯和倒扣烧杯中的燃烧时间,学生能深刻理解氧气浓度对燃烧效率的影响——当氧气不足时,石蜡(C25H52)会生成大量CO而非CO?,这正是冬季煤炉取暖需要留通风口的原因。

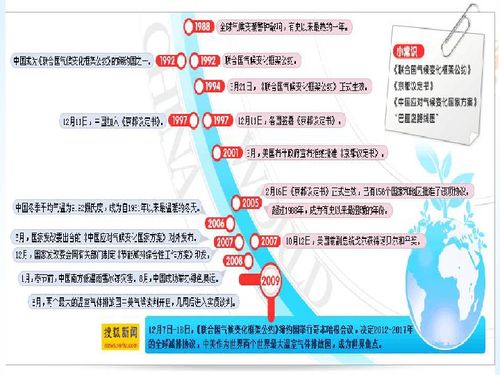

二、从蒸汽机到光伏板:能源革命中的化学智慧

1814年,斯蒂芬森的”火箭号”火车头喷着浓烟驶过英格兰原野,宣告化石燃料时代正式来临。但当时没人想到,那些让机器轰鸣的煤炭,正在大气层中悄悄编织二氧化碳的”保温毯”。如今初中化学课本上的酸雨形成示意图——SO?+H2O→H2SO3,正是工业革命留给现代社会的”化学遗产”。

新能源开发就像在元素周期表上寻宝。氢燃料电池汽车排气管滴出的纯净水,演示着2H?+O?→2H?O的清洁反应;风力发电机叶片使用的碳纤维材料,其强度是钢铁的7倍而重量只有1/4;就连玉米秸秆都在生物质锅炉里完成华丽转身,纤维素(C6H10O5)n通过热解生成可燃气体。

这些案例让课本上的”绿色化学”原则变得触手可及。

最让学生兴奋的莫过于自制燃料实验。用30ml植物油、200ml乙醇和8g氢氧化钠制成的生物柴油,能让模型车跑出优雅的弧线;而水果电池实验中,铜片和锌片插入柠檬产生的0.8V电压,揭示着有机酸作为电解质的奥秘。当看到自己组装的太阳能灶在15分钟内煮沸烧杯中的水,孩子们眼中闪烁的光芒,正是未来能源革命的希望之火。

站在碳中和的时代节点回望,燃料的进化史就是一部人类与元素的对话录。从北京猿人保存火种的灰烬堆,到敦煌戈壁滩上成排的光伏矩阵,化学键的断裂与重组始终在书写文明篇章。当九年级学生用镁条燃烧的耀眼白光写下”Mg+O2→MgO”的方程式时,他们正在续写这个跨越五十万年的故事——用烧杯和试管,用好奇与智慧。