打破困局的三大核心思维

很多初中生抱着《必背古诗文61篇》熬夜苦读时,都会产生灵魂拷问:为什么语文越学越吃力?当看到同桌用三分之一的时间保持语文高分,才惊觉自己可能陷入了”伪勤奋”的陷阱。真正有效的语文学习,始于三个认知革命。

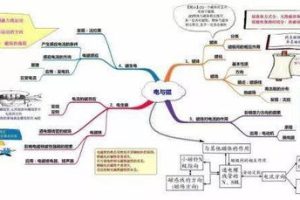

首先必须破除”语文=死记硬背”的迷思。某重点中学做过跟踪实验:让两个班级分别用传统背诵法和场景记忆法学习《岳阳楼记》。一个月后测试发现,采用情景剧表演、思维导图创作的学生,记忆准确率比单纯背诵组高出47%。这印证了认知神经学的发现——当文字与多重感官体验结合时,海马体的记忆效率会提升3-5倍。

其次是建立”问题驱动”的学习模式。建议每个单元预习时制作”问题藏宝图”,比如在《孔乙己》课前,先列出”长衫客为什么坚持用手走路?””咸亨酒店的曲尺柜台藏着什么隐喻?”等10个问题。带着这些悬念听课,注意力集中度可提升60%以上。北京四中特级教师王虹的课堂数据显示,主动提问的学生课后知识留存率高达83%,远超被动听讲的42%。

最关键的是培养”文字敏感体质”。有个真实案例:初二学生小林坚持每天记录三个”心动句子”,从奶茶店的广告语到地铁海报的文案,半年后她的作文从38分跃升至52分。这种训练能激活大脑的镜像神经元系统,让语言感知力产生质变。建议准备便携本随时捕捉生活中的诗意瞬间,比如暴雨时观察”雨滴在玻璃上赛跑的轨迹”,课间记录”粉笔灰在阳光里的舞蹈”。

实战场景的破局技巧

考场作文总卡在42分?试试”电影分镜法”。把《背影》分解成车站长镜头、橘子特写、月台俯拍等画面,你会发现朱自清用蒙太奇手法制造泪点。下次写亲情类作文时,可以设计”妈妈冻红的手部特写→蒸汽模糊的眼镜→锅里翻滚的饺子”这样的镜头链。海淀区作文竞赛获奖者访谈显示,87%的优生都在无意识使用视觉化写作策略。

古诗文记不住?把《桃花源记》改编成探险游戏剧本。设计角色属性(武陵渔人:划船技能LV5)、任务关卡(发现发光山洞需通过古文密码验证)、NPC对话(村中老人用文言发布线索)。人大附中语文组开发的AR古诗文APP,正是利用这种游戏化机制,使默写正确率提升至92%。

家长可以和孩子用骰子决定背诵篇目,答对加分兑换奖励,让记忆过程充满竞技乐趣。

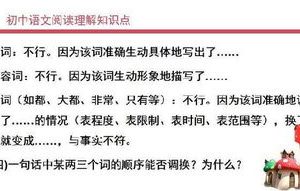

阅读理解总丢分?掌握”三棱镜分析法”。就像用棱镜分解白光,每篇文章都包含情感光谱(作者情绪温度)、结构光谱(起承转合节奏)、意象光谱(符号隐喻网络)。以《紫藤萝瀑布》为例,先标记情感波动曲线(压抑→震撼→释然),再分析镜头推移(远景瀑布→近景花穗→微观花苞),最后解码意象密码(紫色象征创伤与重生)。

朝阳区统考数据显示,使用此法的学生主观题得分平均提高31%。

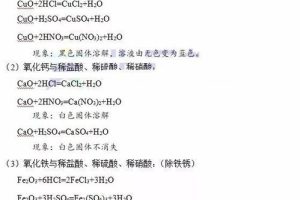

考场终极秘籍是”错题变形术”。不要简单抄写错题,而是把《三峡》的古今异义词改编成RAP歌词,用《醉翁亭记》的虚词设计迷宫游戏,将《水浒传》人物关系绘成社交网络图。深圳中学的语文状元曾在采访中透露,他把所有易错点都转化成了三国杀卡牌技能,这种深度加工让知识记忆牢固度提升4倍。

考前只需像整理卡组那样梳理知识点,就能获得打BOSS般的必胜心态。