一、打破死记硬背魔咒:让文字活起来的3把钥匙

“老师,我每天抄写20遍生词,第二天还是忘光!”初三学生小林攥着听写本的手在发抖。这场景在语文办公室屡见不鲜——当机械重复遭遇大脑的遗忘曲线,再勤奋的学生也会陷入越背越焦虑的怪圈。

1.解构汉字的基因密码”忐忑”二字藏着心跳的节奏,”森”字是三棵树构建的密林。某重点中学实验班教师张老师独创的”部首拆解法”让记忆效率提升3倍:将”赢”拆解为”亡口月贝凡”,对应危机意识、表达能力、时间管理、财富积累、平凡心态五种成功要素。

这种将字形与生活场景结合的联想记忆法,让某校初二(3)班平均默写正确率从62%跃升至89%。

2.构建记忆锚点的艺术海淀区语文单科状元王同学有个特殊习惯——给每个生词编故事。记”氤氲”时,她想象晨雾中飘着咖啡香气的星巴克(氵+因=咖啡杯,昷=温热的蒸汽)。神经科学研究显示,当文字与多重感官体验绑定,记忆留存率可达75%,远超单纯视觉记忆的20%。

3.场景化应用的降维打击某培训机构曾进行对比实验:A组每天背30个孤立词汇,B组用剧本杀模式在侦探故事中学习等量词汇。两周后测试,B组在阅读理解题中的词汇运用准确率高出41%。这印证了认知心理学中的”情境依存效应”——当知识镶嵌在具体情境中,提取速度可提升2.3倍。

二、从记忆到运用:打造语文竞争力的闭环系统

当词汇量突破3000大关后,真正的较量才刚刚开始。某省中考阅卷组组长透露:在作文评分标准中,词汇的精准运用比堆砌生僻词更能赢得加分,去年满分作文《窗外的合欢树》全文未用任何超纲词汇,却因”晨曦在叶脉间流淌”这样的动态化表达获得58分(满分60)。

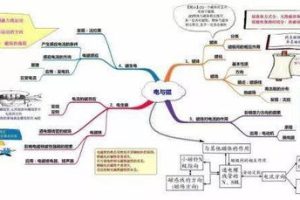

1.考点透视训练法分析近五年中考真题会发现,文言实词考查呈现明显规律:”一词多义”占42%,”古今异义”占31%。智慧备考需要建立”考点雷达图”,比如”故”字在2023年6省市中考试卷中同时考查了”缘故””旧交””故意”三种含义。某教辅机构开发的”词义坐标轴”工具,通过横向对比+纵向延伸,帮助学生构建网状知识体系。

2.碎片时间的炼金术地铁上的15分钟可以做什么?上海徐汇区某学霸开发了”3-2-1碎片记忆法”:3分钟用记忆卡片巩固易错词,2分钟在手机app玩组词接龙,1分钟闭眼回忆字形结构。神经科学家证实,这种交替式刺激能使海马体活跃度提升60%,记忆效果远超连续背诵半小时。

3.错题本的进化革命传统错题本正在被”动态词库”取代。杭州某重点中学推广的电子错题系统,不仅能自动统计错误频率,还会推送相关成语故事音频。当学生把”屡试不爽”误写为”屡试不霎”,系统立即弹出《世说新语》中相关典故的动画解说。数据显示,使用该系统的班级,词语运用题得分率稳定在92%以上。