《阅读重构:用三把钥匙打开语文新世界》

“为什么背了那么多古诗文,考试还是拿不到高分?”初二学生小林把试卷揉成团扔进垃圾桶。这个场景在初中校园里并不陌生——当机械记忆遭遇灵活运用的考题,传统学习方式正在经历前所未有的挑战。

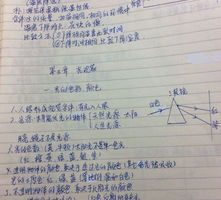

真正有效的语文学习始于阅读思维的革命。第一把钥匙藏在”沉浸式阅读”中。某重点中学实验班曾进行过为期半年的对比实验:A组每天摘抄好词好句,B组每周完成三篇深度批注。结果显示,B组在阅读理解题得分率高出27%。这印证了”深度参与”的重要性。学生王雨桐的读书笔记堪称典范:在《孔乙己》文末,她用红笔批注”长衫是知识分子的尊严,也是时代的枷锁”,这种与文本对话的能力,正是新中考强调的核心素养。

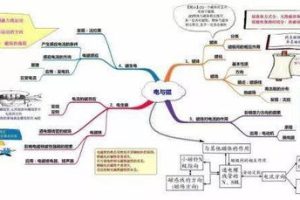

第二把钥匙是”结构化阅读法”。以《岳阳楼记》为例,传统教学往往止步于逐句翻译,而创新课堂会引导学生绘制”情感坐标图”:横轴标注阴晴雨雪,纵轴记录悲喜变化。当散落的文字变成可视化的思维导图,学生突然发现范仲淹的情绪起伏暗合着”先忧后乐”的人生哲学。

这种将碎片信息转化为知识网络的能力,让海淀区某中学的文言文平均分提升了15分。

第三把钥匙关乎”跨界阅读”。杭州外国语学校特级教师张明曾布置特殊作业:用物理公式解析《愚公移山》的可行性。当学生计算土石方量、分析地质结构时,不仅深化了对文本的理解,更培养了跨学科思维。这种打破学科壁垒的阅读方式,正在重塑语文学习的边界。某教育机构调研显示,坚持跨学科阅读的学生,作文素材新颖度高出普通学生4.2倍。

《写作突围:从套路模板到个性表达的破局之道》

在作文辅导班此起彼伏的今天,南京某考场却出现戏剧性一幕:套用”万能模板”的作文集体遭遇滑铁卢,而写出”外婆用皱纹收藏时光”这类个性化表达的学生却斩获高分。这昭示着写作教学正在经历从技术训练到思维养成的范式转变。

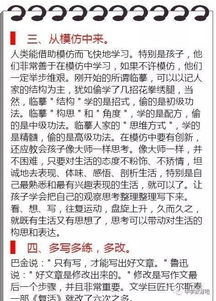

建立”生活素材库”是突围第一步。深圳中学语文组研发的”五感日记法”值得借鉴:要求学生每天用视觉(看见)、听觉(听见)、触觉(触摸)、嗅觉(闻到)、味觉(品尝)各记录一个生活片段。三个月后,学生李昊的作文里出现了”桂花香像会爬墙的猫,悄悄溜进教室”这样灵动的比喻。

这种将日常感知转化为文学表达的能力,使该校连续三年包揽市级作文竞赛奖项。

“思辨式写作”训练是决胜关键。上海某重点初中开设的”时事辩论写作课”颇具启发性:针对”AI是否取代人类创作”的辩题,学生需要先完成正反方论据收集,再撰写辩证分析文章。这种训练使学生的议论文逻辑严密性提升40%,更培养了批判性思维。学生陈思羽的获奖作文《算法的温度》被《中学生》杂志收录,正是这种训练模式的成果。

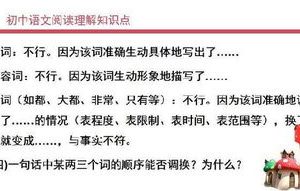

最后要掌握”应试智慧”。北京中考阅卷组透露,高分作文往往具备”金三角结构”:新颖的切入角度(30%)、清晰的逻辑层次(40%)、个性化的语言风格(30%)。以”亲情”主题为例,平庸作文多写”雨中送伞”,而满分作文却从”妈妈手机相册的存储空间”切入,用科技视角解构传统主题。

这种创新不是天马行空,而是建立在系统训练基础上的精准突破。