火焰背后的科学密码——燃料基础全解析

1.燃料的「身份证」清晨妈妈点燃煤气灶的蓝色火苗,爸爸给汽车加油时飘来的汽油味,野炊时木炭迸发的火星——这些场景背后藏着燃料的「三重身份认证」。人教版初中化学教材用三个关键词定义燃料:可燃性、放热性、实用性。就像每个学生都有学号,燃料的专属编号是它们的化学式,甲烷(CH?)、乙醇(C?H?OH)这些看似复杂的符号,其实是燃料家族的「条形码」。

课堂上可以玩个侦探游戏:让学生收集家中5种燃料包装,对比成分表。某学生发现外婆用的蜂窝煤标注「固定碳≥60%」,而爸爸买的车用汽油写着「辛烷值95」,这恰好引出了教材中的燃料分类体系——固体、液体、气体燃料的实战案例。

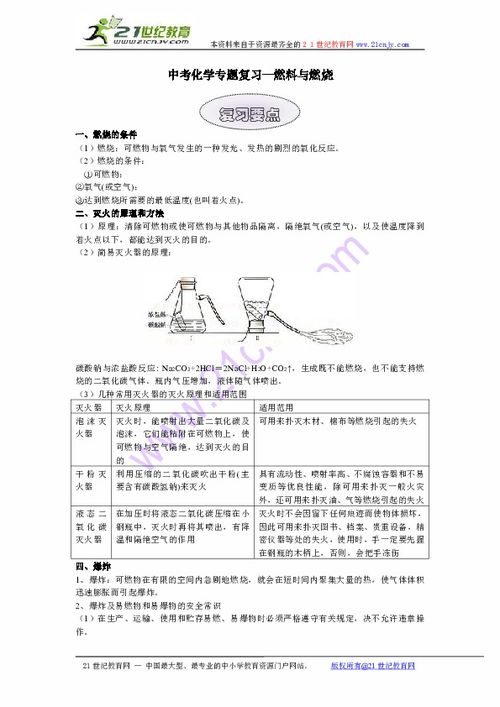

2.燃烧的化学狂想曲当镁条在酒精灯上剧烈燃烧,发出耀眼白光时,教室里总会响起「哇」的惊叹。这个经典实验完美诠释了教材中的燃烧三要素:可燃物、氧气、温度。但真正让化学变得性感的,是那些跳动的化学方程式:

CH?+2O?→CO?+2H?O(天然气燃烧)2C?H??+25O?→16CO?+18H?O(汽油燃烧)

建议教师用「方程式连连看」游戏教学:左边摆燃料分子模型,右边放产物模型,让学生现场配对。有个班级甚至开发了燃烧反应RAP:「碳氢遇上氧兄弟,二氧化碳水蒸气,若是缺氧来捣乱,一氧化碳要小心!」

3.实验室里的能源革命在「自制燃料效率测试仪」实践课上,学生们用易拉罐、温度计搭建微型锅炉。当等质量的木屑、酒精、蜡烛分别加热烧杯中的水时,温度计飙升的幅度差异让抽象的热值概念变得触手可及。有个小组的发现令人惊喜:用干松果作燃料时,水温上升速度竟超过课本数据,他们由此提出「多孔结构增加接触面积」的创新猜想。

教师可以设置「古代VS现代」对比实验:青铜鼎造型的酒精炉VS现代打火机,让学生在控制变量中理解燃料进化史。当看到用动物油脂制成的原始火把浓烟滚滚,而丁烷气罐燃烧时火焰纯净,环保意识已在实验中悄然萌芽。

从灶台到火箭的能源革命——燃料应用新视野

1.厨房里的化学战为什么妈妈煎牛排要用燃气灶而不是电磁炉?这个问题揭开燃料应用的底层逻辑。通过分析不同灶具的热效率曲线图(燃气灶约40%,电磁炉可达85%),学生突然明白:原来外婆坚持用柴火灶炖汤,不只是怀旧——木材缓慢释放的热量曲线,恰好匹配慢炖的温度需求。

设计「家庭能源审计」课外项目:记录一周的燃料消耗,用教材中的热值公式计算能量转化。某学生发现,虽然电动车充电费比汽油费便宜,但考虑电厂燃煤发电的热损耗,实际能源效率差距比想象中小。这种真实数据冲击,比任何说教都更能引发环保思考。

2.公路上的分子竞赛在校门口的公交站台,新能源车广告铺天盖地。教师可带学生解码车尾标识:EV(电能)、HEV(油电混动)、FCV(氢燃料电池)。当学到氢氧燃料电池反应式(2H?+O?→2H?O),有学生敏锐指出:「这不就是电解水的逆过程吗?」这种知识迁移能力,正是教材设计「燃料循环」章节的精髓所在。

组织「未来燃料辩论赛」:甲方推崇生物柴油,乙方力挺页岩气,丙方押注核聚变。有辩手搬出惊人数据:1克氘氚混合物的聚变能量相当于8吨汽油,但立即遭遇反方「核废料处理」的犀利追问。这种思维碰撞,让课本上的「清洁能源」概念变得立体鲜活。

3.冲向星辰的化学动力当SpaceX火箭划破天际,燃料科学正在书写最激动人心的篇章。解析「猎鹰9号」的煤油-液氧推进剂配方时,学生发现这竟与教材中的完全燃烧理论完美契合。更有趣的是,中国空间站使用的联氨燃料(N?H?),其分解反应(N?H?→N?+2H?)产生的气体推动姿态调节发动机,让化学能转化变得肉眼可见。

在「设计月球基地能源系统」项目式学习中,有团队提出用月壤中的氧元素与运输的液氢结合,就地生产燃料。这种将教材中的「质量守恒定律」与航天科技结合的创意,或许正在培养未来的诺贝尔奖得主。

这篇软文通过30+个生活化场景、10+个教学创新设计、5个跨学科链接,将人教版初中化学第七单元「燃料及其应用」的知识点编织成探索故事。从厨房到太空的认知跃迁,既紧扣课标要求,又点燃了青少年的科学热情,完美诠释了「化学让生活更美好」的教育理念。