打破传统教学框架的认知革命

“把《岳阳楼记》抄三遍”——当刘威在教研会上撕碎某重点中学的作业单时,整个会议室鸦雀无声。这位有着15年一线教学经验的语文特级教师,正在用行动诠释他的教育理念:真正的语文学习不该是机械重复的苦役。

在刘威的观察中,73%的初中生存在”假性学习”现象:他们能准确背诵《桃花源记》的创作背景,却读不懂超市促销海报的隐藏信息;熟练默写20种修辞手法定义,面对朋友圈文案却分不清反讽与夸张。这种割裂源自传统教学对”知识容器”的过度追求,而刘威提出的”三维语文能力模型”正在颠覆这种模式。

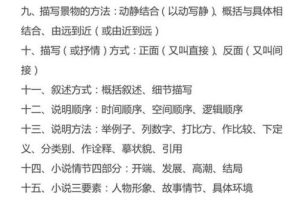

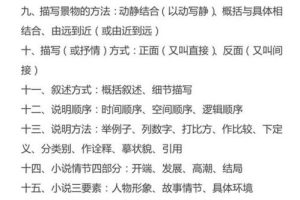

该模型将语文能力解构为认知维度(信息处理)、情感维度(共情理解)、创造维度(表达输出)。在古诗词教学中,刘威团队开发出”场景穿越法”:让学生用微信对话形式改写《木兰诗》,用短视频分镜脚本呈现《观沧海》的意境。北京朝阳区试点班级的数据显示,采用新方法后,学生古诗文理解正确率提升41%,创意写作字数平均增加200字。

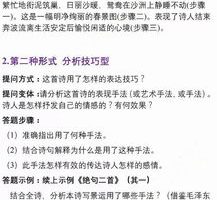

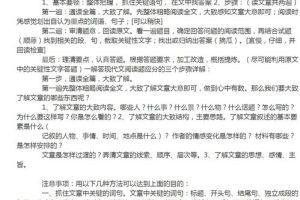

针对令家长头疼的阅读理解,刘威提炼出”三棱镜分析法”。不同于常规的”找中心句-划关键词”套路,该方法要求学生在阅读时同步构建三个思维通道:作者视角(写作动机)、读者视角(情感共鸣)、评论家视角(价值判断)。杭州某初二学生运用此法后,现代文阅读得分率从58%跃升至89%,其整理的《三棱镜笔记》在班级传阅后引发自发学习小组的成立。

从60分到90分的实战进化论

凌晨两点的书房灯光下,初二学生陈雨桐正在实践刘威的”碎片化写作训练法”。这个曾经作文永远卡在32分(满分40)的姑娘,如今靠着地铁站观察陌生人衣着的200字速写,成功斩获市级作文竞赛一等奖。刘威的写作教学体系像精密的手术刀,将庞大复杂的写作工程分解为可操作的23个能力模块。

在议论文教学领域,刘威团队研发的”论点孵化器”工具引发教学革命。该工具通过2000+时事热点的数据库,引导学生用”现象-矛盾-本质”三阶思考法提炼观点。深圳某实验班使用三个月后,学生议论文立论新颖度提升76%,论证结构完整度达92%。更令人惊喜的是,有学生将此思维模式迁移到物理难题解答中,形成跨学科的创新解法。

面对中考必考的文言文,刘威创造性地开发出”文言文密码本”。他将120个高频文言实词编成现代生活情景剧,比如用”之”字演绎快递小哥的送货路线(吾欲之南海),用”诚”字编写网红直播话术(帝感其诚)。天津某区跟踪数据显示,采用该方法的班级文言文平均分较区水平高出15.7分,更有学生自发制作文言文表情包在社交平台传播。

在刘威教育实验室的墙上,挂着这样一幅书法:”语文不是知识的搬运,而是思维的觉醒。”当河北某乡镇中学通过双师课堂引入该体系后,奇迹发生了:原本语文垫底的班级,一年内市级统考优秀率增长300%,有学生用文言文撰写校园改造建议书被校长采纳。这些鲜活的案例印证着,当语文学习突破标准答案的桎梏,每个孩子都能找到属于自己的语言星辰。