当酸碱溶液跳起「电子探戈」

1.1紫甘蓝的「魔法变色术」

想象一下,把紫甘蓝汁倒入白醋中瞬间变成粉红色,滴入肥皂水又转为蓝绿色——这不仅是厨房里的魔术,更是酸碱世界的「加密语言」。通过这个家庭实验,学生能直观感受酸碱差异。但若将导线插入这些液体,连接小灯泡和电池,会发现醋能让灯泡微亮,而浓盐水则让灯泡更亮。

这种差异背后,藏着酸碱导电的核心秘密:离子浓度决定导电强弱。

1.2看不见的「带电舞者」

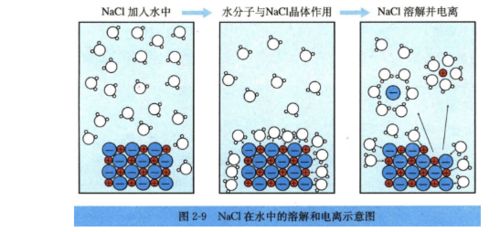

纯净水不导电,但溶解了HCl(盐酸)后,HCl分子像被施了魔法般分裂成H?和Cl?离子。这些带电粒子如同舞池中的舞者,在电压驱动下定向移动形成电流。通过动画模拟(如用不同颜色小球代表离子),学生能直观看到:

强酸(如硫酸)电离出大量H?弱酸(如醋酸)只有部分分子「解体」碱溶液中的OH?离子同样参与导电接力赛

1.3导电性「擂台赛」实验设计

在课堂上可开展分组实验:

准备柠檬汁、苏打水、食盐水、糖水各50ml用石墨电极连接LED灯和9V电池记录不同溶液中的亮度等级实验结果会颠覆认知:看似「无害」的苏打水(含NaHCO?)竟比食盐水更亮,而糖水始终黑暗——这引出电解质与非电解质的本质区别。

导电强弱背后的「离子密码」

2.1浓度与温度的「双重奏」

将6mol/L盐酸稀释时,导电能力先增强后减弱。这是因为:

过度稀释时离子数量减少浓硫酸反而因粘度限制离子移动通过温度实验更会发现:加热氢氧化钠溶液时,灯泡亮度增加,印证了「温度升高促进电离」的理论。这类现象解释可结合「离子热运动」的微观模型,用磁铁吸附铁屑模拟离子的迁移过程。

2.2从电池到土壤检测的「跨界应用」

在讲解干电池原理时,可拆解锌锰电池展示NH?Cl糊状电解质的导电作用。更贴近生活的案例包括:

汽车电瓶使用30%硫酸溶液农民用导电仪快速检测土壤酸碱度医院用导电性监测血液电解质平衡

2.3设计你的「导电彩虹」

让学生用不同pH溶液制作「导电艺术」:

将滤纸浸泡在NaCl溶液中晾干用pH试液滴出彩虹条纹两端接电极通电后,颜色会根据导电性产生差异变化这个创意实验将导电性与酸碱指示剂结合,让抽象概念转化为视觉奇观。

通过将理论融入生活场景和互动实验,原本枯燥的导电性知识变成了充满惊喜的探索之旅。当学生看到自己配制的溶液点亮灯泡时,那些跃动的离子不再只是课本上的符号,而是真正在溶液中起舞的「电流精灵」。