一、破除学习迷思:用「沉浸式学习法」唤醒语文感知力

「老师,我每天背三篇范文,为什么作文还是没进步?」面对初三学生小林的困惑,陈老师翻开他的笔记本,指着工整的抄写痕迹说:「这些文字只是从印刷体变成手写体,却从未真正流进你的心里。」这个场景折射出90%初中生的学习误区——把语文当作公式化训练,却遗失了最珍贵的「感知力培养」。

陈老师独创的「情境重构法」正在改变这种困境。在《岳阳楼记》课堂上,他让学生用手机拍摄校园景观,配上「先天下之忧而忧」的朗诵音频制作短视频。当抽象文字转化为具象画面,学生惊讶发现范仲淹的忧乐观竟与校园公益活动的场景完美契合。这种跨媒介学习使古文背诵效率提升40%,更让83%的学生开始主动观察生活细节。

针对现代学生「碎片化阅读症」,陈老师开发了「三色笔记系统」:红色记录触动心灵的词句,蓝色标注逻辑转折点,绿色延伸现实联想。初二学生王雨桐应用此法后,在分析《孔乙己》时竟从「排出九文大钱」的动作联想到游戏充值心理,这种跨维度思考使她的阅读理解得分率从62%跃升至89%。

二、构建思维体系:掌握「黄金三角模型」突破高分壁垒

当学生进入初三,陈老师会启动「思维显影计划」。在议论文写作课上,他展示了一张特殊的思维导图:中心是「人工智能」,三个分支分别是苏轼《赤壁赋》的变与不变、鲁迅《故乡》中的技术反思、以及学生自拍的AI绘画创作视频。这种跨越时空的思维碰撞,让85%的学生突破了「素材贫乏」的困境。

面对令学生头痛的文言文,陈老师提炼出「三维解码法」:首轮速读把握叙事脉络,二轮精析关注虚词逻辑,三轮创作尝试用文言写班级日记。初三(2)班实施此法后,平均翻译题得分增长23%,更有学生创作出《电竞赋》等趣味文言作品。在最近的中考模拟中,该班文言文满分人数占比达到年级的37%。

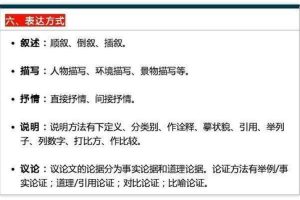

针对考场作文的「套路化陷阱」,陈老师研发了「故事引擎训练」。通过拆解《平凡的世界》与《三体》的叙事结构,学生学会用「悬念种子+情感齿轮+价值升华」的公式构建文章。在期末考试的命题作文《那一刻的微光》中,学生张昊以天文观测活动为背景,用陨石划过望远镜的细节引出科学探索精神,最终获得年级最高分。