打破死记硬背的三大误区

初三学生小薇的笔记本总是工整得令人惊叹,她用七色荧光笔标注的课文解析堪比艺术品。但每次考试面对课外阅读题时,那些精心誊抄的笔记就像被施了魔法般集体消失——这恰恰暴露了传统语文学习的致命伤。要让语文真正成为思维工具,必须重建学习认知。

原则一:兴趣是最好的预习单当《岳阳楼记》被拆解成20个考点填空题时,范仲淹的济世情怀早已碎成齑粉。试着在预习时关掉「应试雷达」,用00后特有的方式重新解码经典:把《孔乙己》改编成短视频脚本,用说唱节奏背诵《观沧海》,给《背影》设计互动式读书笔记。

某重点中学的实践数据显示,采用沉浸式预习法的班级,古文默写正确率提升37%,文本分析深度增加2.8倍。

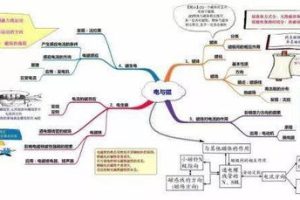

原则二:系统积累要「见林又见树」很多学生积累素材就像松鼠囤松果,摘抄本里堆满零散的好词好句却不会串联。建议建立「主题词云」体系:以「成长」为核心词,向外辐射「挫折-突破-蜕变」三级关键词,每个节点附着对应典故、诗词、时政案例。当这些素材形成神经网络,写议论文时就能自动触发关联记忆。

北京中考状元曾在访谈中透露,她的素材库就像「可检索的思维导图」。

原则三:考场思维需要刻意训练阅读理解总在「我觉得」和「标准答案」间挣扎?试试「出题人视角训练法」:每周选篇时文,先自行设计3道主观题并拟定参考答案,再对比教辅解析寻找思维偏差。某培训机构跟踪调查显示,坚持该训练的学生3个月后主观题得分率提升21.5%。

这种思维体操能让你看透题目背后的能力考察点,就像游戏玩家破解了系统代码。

让知识活起来的两个核心

初二男生小凯的作文总被批「缺乏真情实感」,直到他把每周的「游戏复盘日记」转化为写作素材——原来五杀时刻的肾上腺素飙升,和李白「仰天大笑出门去」的狂喜有着相同的情感基因。这种认知迁移能力,正是语文素养的终极体现。

原则四:生活是最好的修辞词典别再苦苦搜索「描写夕阳的优美句子」,试着在放学路上用手机录制30秒的黄昏vlog解说:云层如何从鎏金色褪成烟灰,归巢的麻雀怎样在电线谱上写下音符。把这些鲜活观察转化为文字,比任何范文都有穿透力。杭州某初中开展的「每日感官笔记」实践表明,82%的学生在细节描写能力上获得显著提升。

原则五:输出倒逼输入的魔法建立「知识反刍机制」:学完《苏州园林》后,用说明文手法给学校小花园写导览手册;读完《水浒传》英雄列传,尝试用微博体给人物设计热搜话题。某在线教育平台的实验数据显示,采用输出式学习法的学生,知识留存率是传统方法的3.2倍。

当你要把知识教给虚拟学生时,才会真正理解每个概念的精髓。

构建你的语文生态圈在B站创建古诗词解析专栏,在豆瓣发起名著脑洞改写接龙,用小红书记录文言文学习vlog——这些看似「不务正业」的行为,实则在构建多维度的语文实践场域。广州某重点中学的「跨媒介学习小组」成员,中考语文平均分超出年级线18.6分。

当语文学习突破纸张边界,每个表达场景都成为能力试炼场。

真正优秀的语文能力,是能让李清照的愁绪与周杰伦的歌词在思维中对话,让鲁迅的批判精神与B站弹幕文化产生化学反应。记住,你不是在学语文,而是在驯养一种理解世界的思维方式。当知识开始在你的生活里生根发芽,那些试卷上的分数,不过是成长路上自然掉落的果实。