当烧杯遇上触控屏:数字技术重构化学课堂

“砰!”随着虚拟实验室里镁条的剧烈燃烧,投影幕布上迸发出耀眼白光,32双眼睛在黑暗中闪闪发亮。这不是科幻电影场景,而是济南某中学使用鲁教版化学课件的日常课堂。当传统实验遇上增强现实技术,碳酸钙与稀盐酸的反应不再局限于试管中的气泡,学生们通过平板电脑的AR扫描,能清晰观察到微观层面CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑的完整过程。

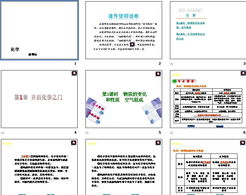

这套课件最精妙的设计在于”分层式知识解锁”。以《物质的变化》单元为例,教师先通过课件内置的”厨房里的化学”情境导入:煎蛋时的蛋白质变性、小苏打除垢的酸碱反应、铁锅生锈的氧化过程——这些生活化案例以短视频形式呈现,瞬间点燃学生的探究欲。点击课件中的”分子视角”按钮,宏观现象即刻转化为3D分子模型,学生用手指就能拆解水分子中的氢氧键。

针对不同学习进度,课件设置了”实验安全员””化学侦探””元素猎人”三种角色模式。在《空气成分探究》实验中,选择”安全员”模式的学生会重点学习气压变化的注意事项;”侦探”们则需要破解氮气含量测定中的误差谜题;而”元素猎人”可以解锁稀有气体应用的拓展资料。

这种游戏化设计使同一课件能精准适配48人的差异化班级。

实验数据可视化是另一大亮点。在”溶液酸碱度测定”实操环节,各组实验数据实时同步到电子白板,自动生成颜色渐变的热力图。当有个小组测得pH=3.5的柠檬汁使试纸变红时,课件立即弹出柑橘类水果的剖面图,用动态标注展示果肉细胞中的柠檬酸分布。这种即时反馈机制让抽象概念变得具象可感,课后调研显示83%的学生因此记住了指示剂的变色规律。

从元素周期表到生活实验室:知识迁移的魔法时刻

“老师,我家浴室的水垢能用醋酸清除吗?”当《常见的酸》这一章课件播放完食醋除垢的延时摄影视频,这个问题引发了全班大讨论。鲁教版课件精心设计的”生活实验室”模块,正把厨房变成化学课堂的延伸战场。在”家庭小实验”资源包里,学生用紫甘蓝自制酸碱指示剂,用手机拍摄变色过程上传到课件平台,自动生成的对比图让不同酸碱度的色彩变化一目了然。

最受学生欢迎的当属”分子料理”跨学科项目。学习《糖类油脂》时,课件引导他们用冰糖制作棒棒糖结晶。通过延时摄影记录晶体生长过程,配合课件中的X射线衍射模拟动画,学生亲眼目睹蔗糖分子如何有序排列成立方晶系。有个创意小组甚至用不同温度制作出星形和雪花形结晶,这些作品被扫描进课件系统,自动生成晶体结构分析报告。

在期末的”化学游园会”上,AR元素寻宝游戏将气氛推向高潮。学生们用平板扫描校园各个角落,收集虚拟元素卡片。当集齐Na、Cl、H三种元素时,课件自动触发钠与水反应的模拟实验,成功解锁的学生能获得”实验室通行证”。这种将知识点嵌入实体空间的玩法,使元素周期表的记忆效率提升40%。

这套课件的教师端同样暗藏玄机。备课模式下的”智能组卷”功能,能根据课堂互动数据自动生成分层练习题。在《金属的冶炼》章节后,系统为基础薄弱的学生推送铁矿石识别游戏,为学有余力者准备古代炼铜技术的拓展阅读。批改作业时,教师点击学生作答的”高炉气体成分”错误选项,课件立即调出对应的工艺流程图进行标注讲解。

当夕阳透过实验室的窗棂,映在那些仍在尝试用课件设计”完美焰色反应”方案的学生身上,我们突然明白:好的教育科技不是替代教师,而是让每个孩子都能找到属于自己的化学支点。就像课件里那个会说话的烧杯助手说的:”重要的不是记住多少公式,而是永远保持对物质世界的好奇。

“此刻,元素周期表不再是枯燥的表格,而是一张等待探索的魔法地图。