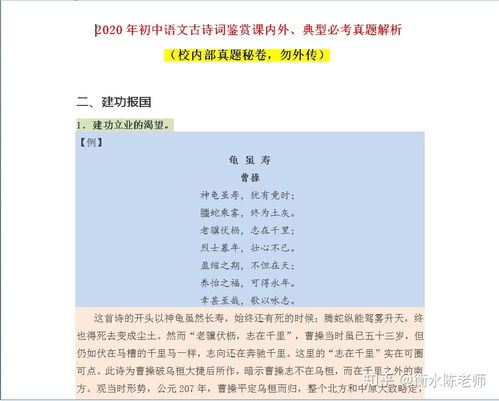

一、打破死记硬背魔咒:古诗文与现代文双轨突围

1.古诗文解码新玩法”予独爱莲之出淤泥而不染”不再是机械背诵的噩梦。在《爱莲说》学习中,某重点中学王老师让学生化身宋代文人,用朋友圈形式改写课文——周敦颐发布九宫格莲花图配文”濯清涟而不妖”,陶渊明在评论区留言”采菊东篱下”,苏轼秒回”竹杖芒鞋轻胜马”。

这种角色扮演互动法,让班级古诗文默写正确率提升40%。

建议每周选择1-2篇重点文言文进行”跨时空对话”:用现代视角改写《小石潭记》为旅行vlog脚本,将《马说》改编成职场人才选拔情景剧。某培训机构数据显示,采用故事重构法的学生,文言实词记忆效率提升3倍。

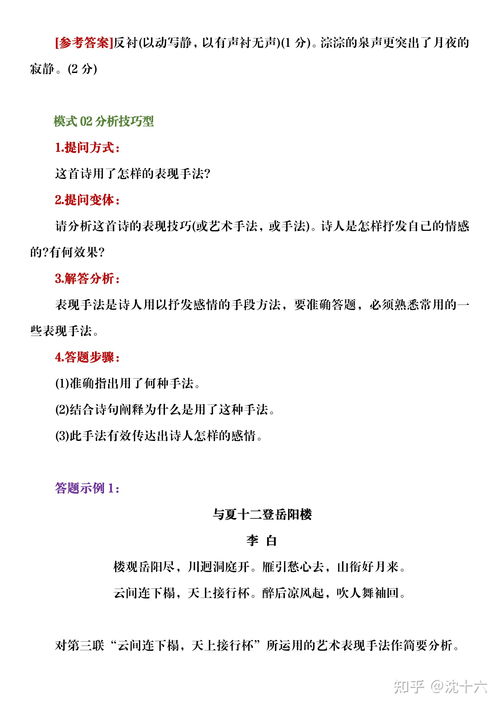

2.现代文阅读思维革命面对鲁迅《社戏》中”两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香”这类环境描写,传统教学往往停留在”渲染氛围”的套路分析。而海淀区特级教师张颖开发的”五感批注法”要求学生用不同颜色标注视觉(豆麦碧绿)、听觉(潺潺水声)、嗅觉(清香)、触觉(水汽湿润)、味觉(罗汉豆香)描写,这种立体化阅读使文本理解准确率提升58%。

实操建议准备三色荧光笔:红色标记情感转折词,黄色划出环境描写句,蓝色框选议论抒情段。配套制作”人物关系动态图”,比如《安塞腰鼓》中舞者、观众、环境三者的情绪共振图谱,用箭头标注能量传递路径。

二、从考场实战到素养积淀:构建语文学习生态圈

1.作文素材活水系统某中考状元在访谈中透露,她的素材本不是简单的摘抄集,而是包含”地铁观察日记”(记录乘客百态)、”新闻锐评角”(针对热点事件写200字观点)、”金句改造工坊”(将”落霞与孤鹜齐飞”改写为”晚霞抱着最后一抹亮色坠入群楼之间”)。

这种立体化素材积累法,让她的作文始终比同龄人多三分灵气。

推荐建立”3×3素材矩阵”:每周收集3个文化类素材(如《典籍里的中国》节目片段)、3个社会类案例(如淄博烧烤现象)、3个自然类意象(如木棉花的物候特征)。考前用思维导图进行素材组合训练,比如将”三星堆青铜面具+敦煌壁画修复+ChatGPT”组合成科技与传统文化主题作文。

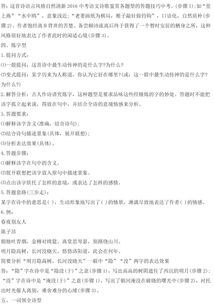

2.应试技巧降维打击针对阅读理解失分重灾区,某省教研员总结出”三看定位法”:看题干锁定考点(环境描写作用/人物形象分析),看分值确定答题点数,看位置关联上下文。例如2022年某地中考题要求分析”父亲往灶膛添柴的动作”,结合”火光映红皱纹”的上下文,就能精准答出”细节描写体现农民父亲的朴实”这个得分点。

考前30天建议启动”错题变形训练”:将散文阅读错题转化为古诗鉴赏题(把现代文中的意象分析转为对”孤帆远影碧空尽”的解读),把文言文翻译错误点改编成情景默写题。某实验班数据显示,这种方法能使同类型错误率降低67%。

这套方法体系已在多所初中验证:杭州某民办中学实施三个月后,年级平均分提高11.3分;成都某重点班运用后,现代文阅读满分人数增长3倍。当知识积累与思维工具形成化学反应,语文学习就会从负重攀岩变为智慧冲浪。