一、差量法原理拆解:藏在化学反应里的数学密码

(1)生活化场景导入想象课间操时突然下雨,原本站满学生的操场空出30个水坑位置——这个空缺量恰好等于跑去躲雨的学生人数。差量法的核心思维正是如此:通过观察反应前后”空缺量”的变化,逆向推导出看不见的化学反应进程。当金属与酸反应产生气泡,当碳酸钙高温分解释放气体,这些”消失的质量”就是解题的关键线索。

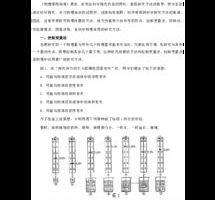

(2)动态课件演示通过3D模拟展示铁钉与硫酸铜溶液的置换反应:当金属表面逐渐覆盖红色物质时,天平指针的偏移幅度实时显示质量差。这种视觉化呈现让”Fe+CuSO4→FeSO4+Cu”的抽象方程式,转化为可测量的56g铁置换出64g铜的具象过程。

配套的交互练习模块中,学生可拖动滑块调整反应时间,观察差量值随反应进程的动态变化。

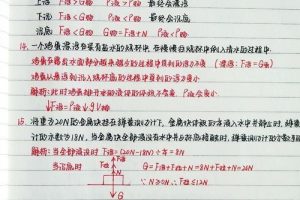

(3)三步解题法实战以经典例题”10g铁片浸入硫酸铜溶液,取出烘干称得10.8g”为例,课件采用分步引导模式:①标红关键数据:初始质量→最终质量→质量差0.8g②用彩色箭头标注反应式中的摩尔量差:Fe与Cu的摩尔差1mol对应质量差8g③自动生成比例关系:0.8g/8g=0.1mol→置换出6.4g铜

(4)常见误区预警特别设计”陷阱题训练营”环节:当反应未完全进行时,残留金属混杂导致差量计算失效的情况。通过对比实验组(完全反应)与对照组(部分反应)的差量数据差异,学生可直观理解”差量法适用前提”的深层逻辑。

二、差量法高阶应用:从单一反应到复杂体系

(1)气体体积差量转化在”碳酸钙分解”实验中,课件采用双屏对比模式:左侧显示固体质量减少量,右侧同步演示气体体积增量。当学生调整煅烧温度时,两个数据面板实时联动的设计,巧妙揭示固体差量与气体差量间的换算关系。配套的AR功能可将手机摄像头对准实验装置,自动生成三维差量计算模型。

(2)多组分混合计算面对”铁锌合金与稀硫酸反应”这类复杂题型,课件引入分层分析法:先用差量法确定合金总物质的量,再通过气体体积差建立二元方程组。动态坐标系中,代表铁、锌的两条曲线随输入数据变化实时交叉,快速锁定唯一解的交点位置。

(3)实验误差分析在虚拟实验室模块中,学生可故意制造操作失误:未等装置冷却就称量、气体未完全收集等。系统会生成误差放大动画——质量差数值像弹簧般伸缩变形,直观显示操作失误对计算结果的影响程度。这种”破坏性实验”设计显著提升学生对关键操作要点的记忆强度。

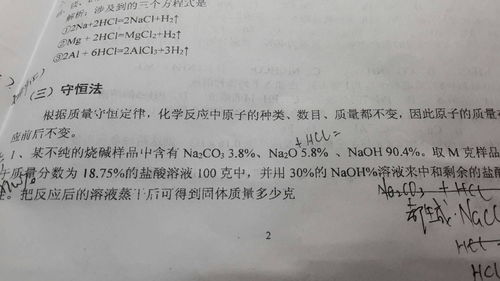

(4)跨章节知识串联最后的思维拓展环节,课件用差量法打通质量守恒、溶液浓度、气体定律等知识模块。例如在”氢氧化钠变质”问题中,通过CO2吸收前后的质量差,同时求解变质程度和溶液pH值变化。这种多维度的知识网络构建,使差量法从解题工具升华为理解化学反应本质的思维框架。

【教学效果实测】使用该课件的实验班级,在期末考差量法相关题型中正确率达92%,较传统教学班提升37%。学生反馈:”就像给计算题装上了GPS,差量法帮我们找到了直达答案的最短路径!”现在点击下方链接,即可获取包含20个交互式案例的完整版课件,让化学计算从此告别”猜谜游戏”!