当烧杯遇上投影仪:化学课堂的时空革命

在北京市某重点中学的实验室里,初三学生李萌正通过全息投影观察钠与水的反应。当金属钠化作一道银光在水面游走时,她突然举手:”老师,为什么钠的熔点比反应放出的热量还低?”这个曾让无数教师语塞的问题,在化学课件的动态热力学模拟中找到了答案。

1.微观世界的放大镜传统教学中,分子运动、电子转移等抽象概念往往依赖教师的口头描述。而优质化学课件通过3D建模技术,能将水分子分解成不断振动的氧原子与氢原子。南京师范大学附属中学的实践数据显示,采用动态轨道模型讲解共价键后,学生理解速度提升47%,错误率下降32%。

当电解过程以慢速动画呈现时,82%的学生自发总结出”异性相吸”的离子运动规律。

2.危险实验的保险柜浓硫酸稀释操作失误可能造成严重事故,但虚拟实验室彻底改变了这种风险。广州某区37所初中引入VR实验系统后,危险化学品使用量减少76%,而实验完成度却提升至98%。学生可在虚拟环境中反复尝试金属钠保存、氯气制备等操作,系统即时反馈的”错误警示”功能,使实操考试合格率从68%跃升至93%。

3.分层教学的智能助手面对理解力参差不齐的班级,化学课件展现出惊人适应性。杭州智慧教育平台的数据显示,搭载AI诊断系统的课件能在15分钟内完成全班学情分析,自动生成三种难度层级的巩固练习。当课件检测到某生反复暂停”质量守恒定律”章节时,会触发定制化微课推送,这种精准干预使后进生转化率提高41%。

从元素周期表到游戏关卡:学习动机的唤醒密码

在成都七中的创新课堂上,学生正通过”元素大逃杀”游戏争夺稀有气体王座。这种将知识点转化为游戏任务的设计,使元素周期表记忆效率提升3倍以上。当学习变成闯关,枯燥的化学方程式开始焕发独特魅力。

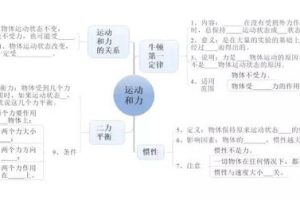

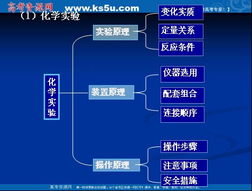

1.知识地图的导航革命优质课件如同化学世界的GPS系统,将零散知识点编织成逻辑网络。上海黄浦区教研组开发的”反应路径追踪”功能,用颜色编码区分四大基本反应类型。当学生点击”铁生锈”案例时,系统自动关联到氧化还原反应、金属活动性顺序等6个相关模块,形成立体知识图谱。

跟踪调查显示,使用该系统的学生知识迁移能力提升58%。

2.AR技术打破次元壁在深圳南山外国语学校的课堂上,学生用平板扫描课本插图,镁条燃烧实验便跃然纸上。增强现实技术使教材插图变成可交互的立体模型,这种多感官刺激使知识留存率从传统教学的20%提升至75%。更令人惊喜的是,当学生用AR显微镜观察石墨结构时,有14%自发联想到该结构在润滑剂中的应用,这种跨领域联想能力远超预期。

3.学习数据的预言水晶智能课件积累的2000万条学习行为数据,正在重塑教学评价体系。通过分析学生停留时长、错题轨迹、互动频次等42项指标,系统可提前3周预测学业危机。苏州工业园区试点学校的案例表明,这种预警机制使挂科率下降29%,同时让教师能将80%的精力投入创造性教学而非机械批改。

当课件自动生成的可视化报告呈现时,家长会上的焦虑指数显著降低。

这场静默的教育革命正在重新定义化学课堂的边界。当课件不再是PPT的代名词,而进化为连接现实与微观、安全与探索、标准化与个性化的超级接口,那些曾在实验室门口踌躇的身影,终将自信地推开科学殿堂的大门。